(轉自《北科青年》2023年9月號 第31期)

文 | 防災碩一 林瑋玟

野柳,在我過往記憶中一直是僅存在課本的景點,未曾實際造訪,也對其原理一知半解。這次有幸跟著實驗室的學長來到野柳地質公園,是我第一次看到由岩地塑造出的海岸景觀,年復一年、不間斷的風化作用,雕刻成各種特殊形狀。有些蕈狀岩的造型特別受人歡迎,例如女王頭,就是野柳最出名的地景。

因風化侵蝕而造就的美景,也因風化作用而遭逢消失的危險。蕈狀岩上方砂岩含鈣因此比較堅硬,受到同樣強勁的海風下,比下方岩石更不易被侵蝕,形成頭重腳輕的造型。假如放任下方岩石持續被侵蝕,有一天終會無法承受上層岩石重量而斷裂。

大學就讀設計與管理學院時,大學社會責任(USR)實踐計畫多是直接和在地居民與商家合作,進行地方創生相關主題;這次是我首度見識到工學院USR計畫如何與不同系所分工,各自發揮專長,應用實驗室在專業領域上的研究成果,一同解決過程中遇到的難題。

這次蕈狀岩的強化方式不同以往,採用的是結合了地質學與材料科學,所研發的一種仿自然成因的砂岩強化技術,透過液體噴灑,使補強的藥劑能滲透進岩石內部,不只是留存表面,真正達到填補強化的作用。

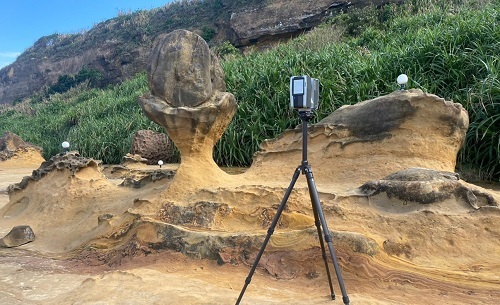

為了監測這項技術的實際效果,同時監控蕈狀岩目前受到風化侵蝕的速率,我們在施作前需要到現場,使用雷射掃瞄儀量測並記錄補強前的狀態。因蕈狀岩遍布海邊,強勁海風不斷吹襲,需要有人隨侍在旁,以防精密儀器被風吹倒受損。曾以為能出入禁區、使用高貴設備的研究員相當神祕,實際接觸發現,他們得在烈日下一邊曝曬,一邊擔憂儀器受損,現場收集完資料,回到實驗室還要繼續分析這些彙整資料,才體會到研究是一件很辛苦的事情。

回首這趟野柳之行,我深刻體會到地質景觀保育與研究的重要,也瞭解到現在的研究者在這些領域的付出。我們目睹的不僅僅是危機,更是對這片土地深深的愛與珍惜。這次旅程也讓我感受到,這些美麗奇岩所承載的時間軌跡,見證了多少歷史;若毫無作為,風化作用的無情侵蝕,可能使珍貴地景自然消逝。不過,在許多我們未知的角落,正有許多人為了延續這份美麗,不辭辛勞地努力著,希望未來在研究的道路上,我也能和這些人一樣,為這塊土地貢獻出自己的一分力量。